全球平均地表温度达到约47℃的极热气候可能曾在地球历史上出现,在宜居带内边界附近的类地系外行星上普遍存在,也可能在未来持续变暖的地球的局地区域内出现。前人研究表明,极热气候下可能形成行星尺度的近地面大气逆温现象(即行星边界层的大气温度高于其下方大气温度),但其具体形成机制尚不明确。

北京大学物理学院大气与海洋科学系2021级博士生刘伽晨、丁峰助理教授和杨军副教授成功揭示了这一大尺度逆温的形成机制。相关研究成果以 《极热气候中近地面大气逆温和地表逆温的形成机制》(Formation of Near-surface Atmospheric Inversion and Surface Inversion in Hothouse Climates) 为题,于2025年5月23日发表于国际期刊 《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)。

该研究综合运用三维全球大气环流模式、小区域云解析模式以及一维辐射-下沉平衡模型(基于双灰体大气辐射平衡模型改进),系统探讨了地球及宜居带内边界附近类地行星在极热气候下副热带大尺度逆温层的形成机制。

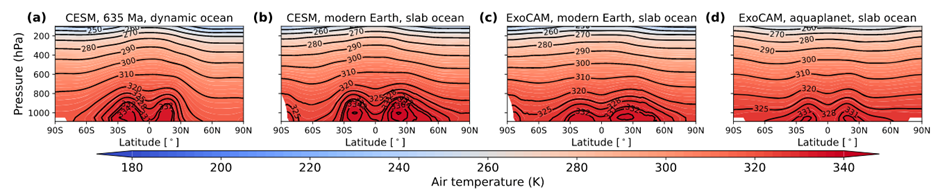

图1 极热气候下大气温度在高度和纬度上的分布。近地面大气逆温表现为等值线闭合的区域。

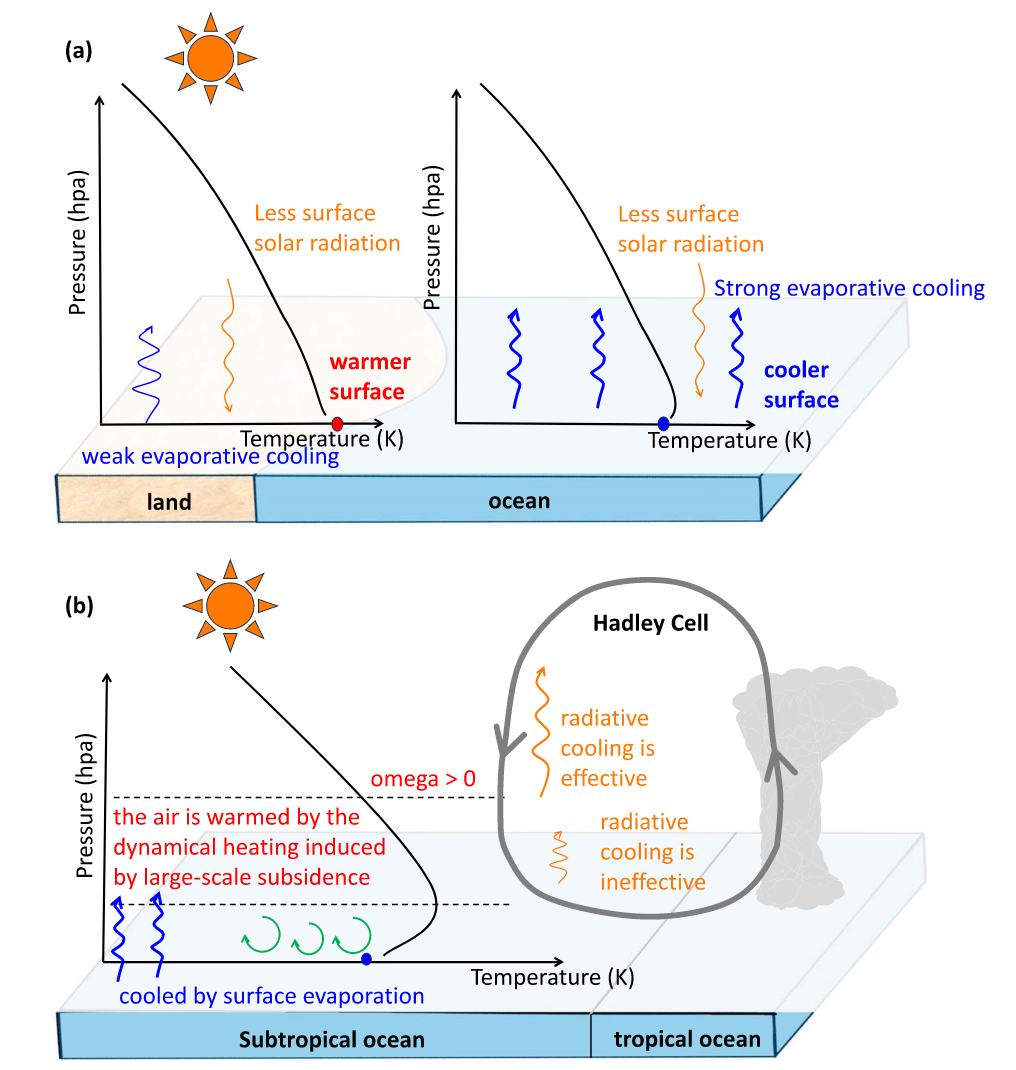

研究发现,这种大尺度逆温现象主要出现在副热带地区(图1)。通过对比不同区域的加热率廓线,研究揭示:在极热气候下,对流层低层的正辐射加热率虽能增强大气稳定性,但不足以单独形成逆温结构。副热带哈德来环流下沉支带来的绝热加热效应则是近地面逆温形成的必要条件(图2b)。与此同时,研究还发现海表逆温(即海表温度低于其上层大气温度)是极热气候下的另一个显著特征。这种异常现象主要由海洋表面强烈的蒸发冷却和较弱的短波辐射吸收共同驱动(图2a)。同时,这种较强的海表蒸发冷却对近地面大气逆温的形成也有促进作用。

图2 极热气候下地表逆温(a)和近地面大气逆温(b)形成机制示意图。

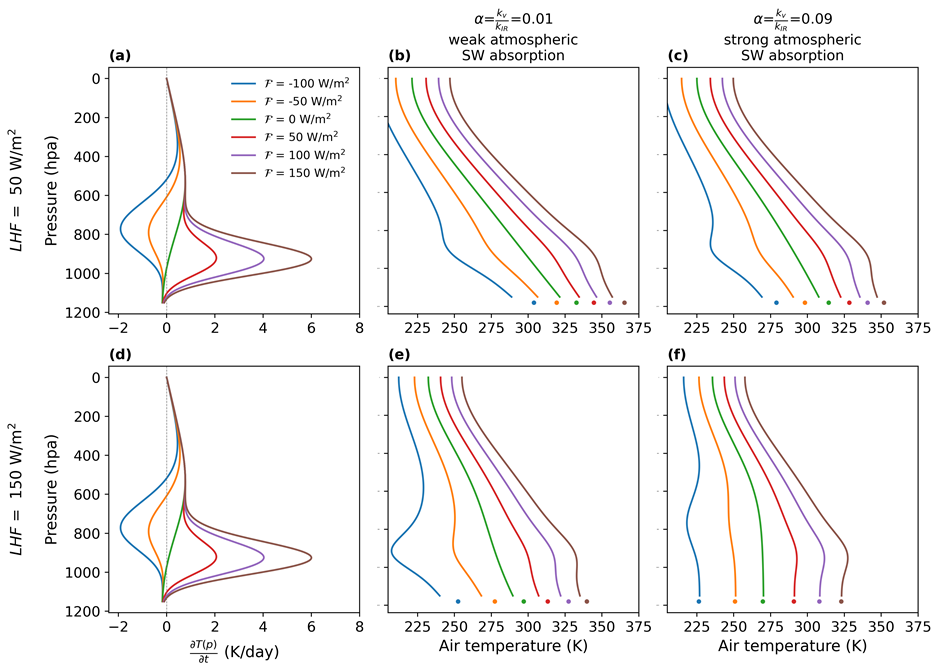

为进一步阐明近地面大气逆温和海表逆温的形成机制,该研究基于双灰体大气辐射平衡模型推导出了一个可以包含参数化的绝热加热(图3中 )/冷却(图3中

)/冷却(图3中 ),蒸发/凝结过程的一维辐射-下沉模型。在这个模型中,当大气吸收的短波辐射强,且伴随着大尺度下沉带来的绝热加热时,可以形成近地面的大气逆温(图3f中红色、紫色和褐色线),且绝热加热越强,大气逆温越强。当海表蒸发冷却较强(

),蒸发/凝结过程的一维辐射-下沉模型。在这个模型中,当大气吸收的短波辐射强,且伴随着大尺度下沉带来的绝热加热时,可以形成近地面的大气逆温(图3f中红色、紫色和褐色线),且绝热加热越强,大气逆温越强。当海表蒸发冷却较强( 较大)和大气短波辐射较强(

较大)和大气短波辐射较强( 较大)时(对比图3c和3f;图3e和3f),能够形成海表逆温(图3f)。海表蒸发冷却较强时,大气近地面逆温也更容易形成(对比图3c和3f)。这个模型能够非常直观且清晰地解释我们提出的物理机制,避免过度依赖(我们可能并不完全理解的)复杂模型。

较大)时(对比图3c和3f;图3e和3f),能够形成海表逆温(图3f)。海表蒸发冷却较强时,大气近地面逆温也更容易形成(对比图3c和3f)。这个模型能够非常直观且清晰地解释我们提出的物理机制,避免过度依赖(我们可能并不完全理解的)复杂模型。

图3一维辐射-下沉平衡模型的计算结果。(a)和(d):除去辐射加热,其他大气加热率的总和。(b),(c),(e)和(f):根据(a)和(d)中的加热率用一维辐射-下沉平衡模型计算出的大气温度廓线,不同颜色的点代表模式计算出的海表温度。 代表大尺度下沉或上升带来的绝热加热(>0)和冷却(<0)作用的大小。

代表大尺度下沉或上升带来的绝热加热(>0)和冷却(<0)作用的大小。 是海洋表面蒸发冷却强度。

是海洋表面蒸发冷却强度。 是大气短波辐射系数和长波辐射系数的比值,

是大气短波辐射系数和长波辐射系数的比值, 越大说明大气吸收短波辐射的能力越强。

越大说明大气吸收短波辐射的能力越强。

这种稳定的大气层结构会显著影响全球大气环流模式、对流活动强度以及水循环过程。具体而言,大尺度逆温层的存在可能通过以下机制产生多重气候效应:首先,它会抑制近地面层激发的深对流发展,导致降水量的减少;其次,降水减弱会进一步降低硅酸盐风化速率,这意味着冰雪地球事件后极热气候的恢复时间尺度可能比现有模型预测的更为漫长。然而值得注意的是,这种逆温结构同时具有重要的气候调节作用——它能有效降低极热气候条件下对流层顶的水汽混合比。当全球持续变暖时,这一机制可以推迟地球进入逃逸温室状态的临界点,显著减缓大气水汽向太空逃逸的速率,从而延长地球表面液态水的存续时间。

北京大学物理学院大气与海洋科学学院的21级博士生刘伽晨为文章第一作者,丁峰助理教授和杨军副教授为文章指导老师。该工作获得了国家自然科学基金委(42441812和 42275134)的支持。

原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/adca3c